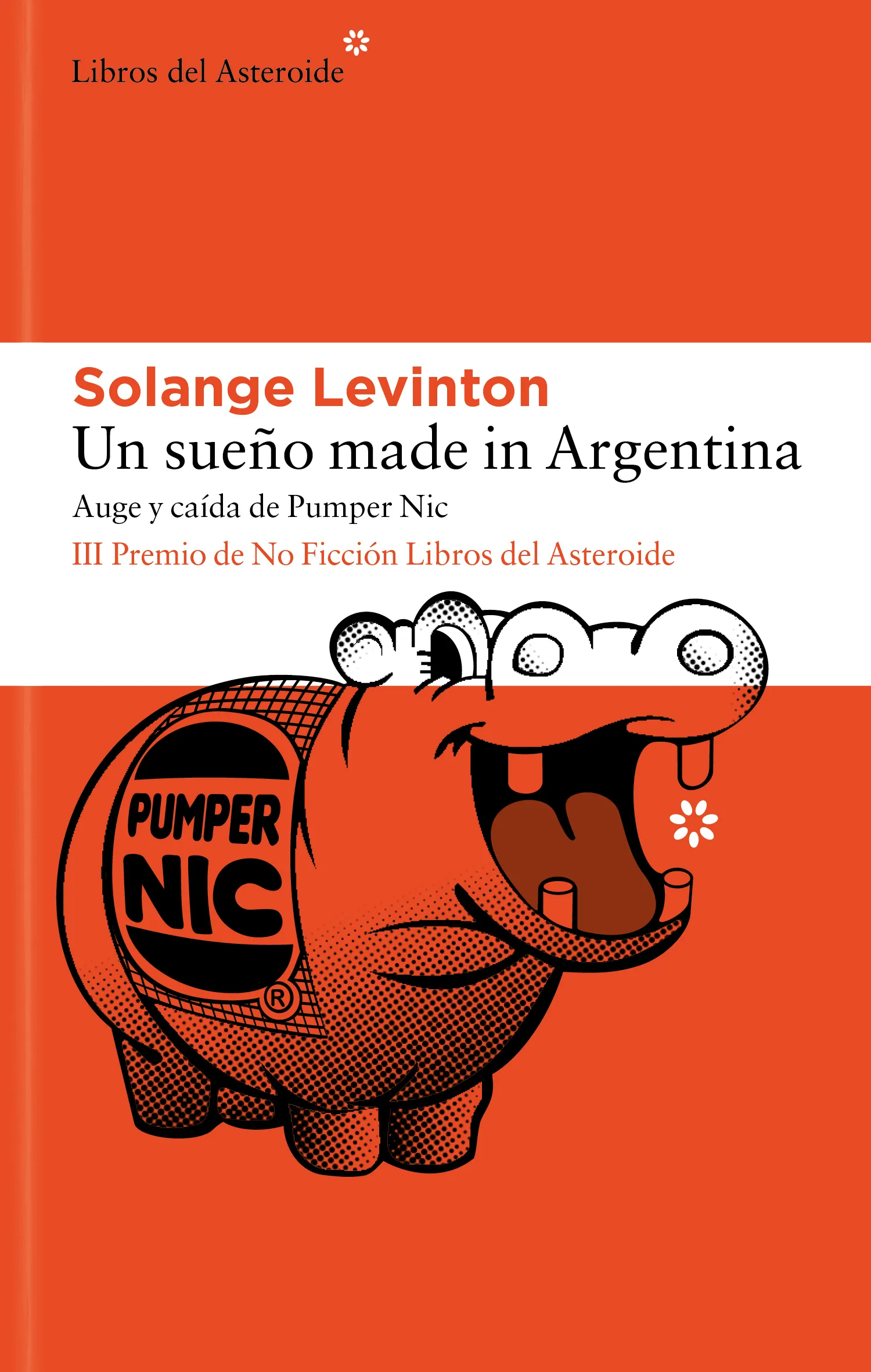

Solange Levinton nació en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 43 años y vive en Villa Ortúzar. Se define, ante todo, como periodista: trabajó casi dos décadas en la agencia Télam, colaboró con distintos medios y se formó en talleres de periodismo narrativo. Aunque asegura que se siente más periodista que escritora, en marzo publicó “Un sueño Made in Argentina”, un libro que reconstruye la historia de Pumper Nic, la primera cadena de fast food del país. Con una investigación que duró dos años, Levinton va mucho más allá de la nostalgia: su trabajo explora el vínculo entre comida y memoria, y traza un retrato de época que habla de cultura, consumo, crisis y deseo.

Sobre el libro: Un sueño Made in Argentina. ¿Qué fue lo primero que te hizo pensar: “acá hay una historia”?

Creo que fueron varios puntos. El primero, el que disparó mi curiosidad, fue que un día, de la nada, recordé que Pumper Nic había sido el primer fast food de la Argentina. Era el lugar al que me llevaba mi abuela, y a raíz de ese recuerdo empecé a pensar en esos almuerzos con ella. Lo único que sabía era que Pumper Nic había sido el primero, y me pregunté cómo habría sido para la sociedad porteña esa nueva forma de comer. ¿Quién lo habría traído? ¿Cómo habrían aprendido los argentinos a comer fast food? ¿Cómo fue para los trabajadores, para los comensales? Me puse a googlear y fui encontrando datos, distintos hilos, y me di cuenta de que ahí había una historia. Descubrí que el dueño era argentino, que la empresa era argentina, que el dueño era hermano del creador de la marca Paty… Entonces entendí que era una familia de emprendedores. Además, yo pensaba que Pumper Nic era de los años 80, pero abrió en 1974, un año súper violento de nuestra historia. Ese contexto también me llamó la atención. Y el último empujón fue darme cuenta de que era una marca que generaba mucha nostalgia en muchísima gente. Eso me hizo querer saber más sobre la historia detrás de esa empresa.

Pumper Nic era el lugar al que me llevaba mi abuela, y a raíz de ese recuerdo empecé a pensar en esos almuerzos con ella

Más allá de la nostalgia, ¿qué creés que dice Pumper Nic sobre nosotros como sociedad en los 80 y 90?

Pumper Nic dice varias cosas. Primero, nuestra admiración eterna por lo extranjero, sobre todo por lo norteamericano. Hay algo de eso que nos deslumbra desde siempre. En los 70, como era tan inaccesible viajar a Estados Unidos, Pumper Nic fue nuestro portal yanqui a una cuadra del Obelisco. También, creo que muestra esa capacidad argentina de hacer con lo que hay. Vivimos tan acostumbrados a la crisis, que ya la tenemos internalizada. Eso nos obliga a rebuscárnosla, a apelar a cierta viveza criolla (que a veces está buena, a veces no), pero que nos permite surfear la ola. Por ejemplo, cuando McDonald’s llegó en el 86, tres años después vino la hiperinflación. McDonald’s se quería morir. Y en Pumper Nic la levantaron en pala, porque sabían cómo stockearse, cómo remarcar precios, cómo moverse en un contexto económico impredecible. Esa mentalidad ya adaptada a la crisis dice mucho de quiénes somos.

En los 70, Pumper Nic fue nuestro portal yanqui a una cuadra del Obelisco

En tus entrevistas para el libro, ¿qué testimonio te sorprendió más o te hizo mirar a Pumper Nic desde otro ángulo?

La entrevista que más me sorprendió fue la de Diego, el hijo mayor de Alfredo Lowenstein, el creador de Pumper Nic. Diego fue presidente de la empresa entre 1991 y 1996. Hasta entonces, todas las miradas que había recopilado tenían que ver con la nostalgia, con el recuerdo de un lugar en el que muchos habíamos sido felices. Él me aportó una mirada distinta: la mirada del negocio. Al principio me costó abrazarla, porque los negocios y el cariño muchas veces van por carriles opuestos. Pero me ayudó a entender también por qué una familia podía desprenderse de algo que generaba tanto afecto en la gente. Su testimonio equilibró el relato. Si no, el libro hubiera sido solo una seguidilla de recuerdos hermosos.

Diego, el hijo mayor del dueño de Pumper Nic me aportó la mirada del negocio

En tu rol de autora y periodista, ¿qué historias te interesan contar hoy, en un mundo tan veloz y saturado de información?

La verdad es que no lo sé. Hay algo muy vertiginoso hoy, todo es inmediato, hay poco tiempo y el periodismo está muy precarizado. Eso hace difícil tomarse el tiempo. El libro me llevó dos años de investigación, y eso no existe en el periodismo de hoy. Creo que me interesan las historias que, al contarlas, nos hacen pensar en otras cosas. Por ejemplo, cómo comemos también habla de cómo somos. La historia de Pumper Nic permite pensar no solo en una marca o una familia de emprendedores, sino también en el contexto de una sociedad, en lo que valora, en cómo se adapta. Me interesa eso: ver qué hay más allá de la primera capa.

¿Qué sueños o proyectos tenés a futuro? ¿Otro libro, otro mito urbano por recuperar?

Me encantaría volver a escribir un libro, pero por ahora no tengo ningún tema que me guste lo suficiente. Lleva mucho tiempo, esfuerzo, cabeza, muchas horas. Y para eso hay que tener ciertas cosas de la vida resueltas, que hoy no es mi caso. Pero sí, me encantaría volver a escribir otro libro. Todavía no sé sobre qué.

PING PONG FINAL

Una palabra que defina a los 80: Nostalgia.

¿McDonald’s o Pumper Nic?: Pumper Nic.

Una periodista que admirás: Leila Guerriero. También a Natalia Concina, que es periodista científica. Y a Paula Bistagnino, que escribió un libro sobre el Opus Dei.

¿Entrevista soñada?: Al creador de Pumper Nic, que nunca quiso dar entrevistas.

¿Con qué comida viajás directo a la infancia?: Hay cierto olor a las hamburguesas y a papas fritas que me llevan a esos almuerzos con mi abuela, sobre todo cierta mezcla de ketchup con cebollitas, con pepino y si no cualquier comida judía tradicional.

¿Un rincón de Buenos Aires que amás?: La plaza San Martín.

¿Un libro que te marcó como lectora?: No tengo uno solo. Pero volví varias veces a El hospital de ranas, de Lorrie Moore, que lo regalé mucho también. Me encantó El factor Rachel. Y Tiene que ser aquí, de Maggie O'Farrell.