コンテンポラリーアートとダンス、芸術祭でのプログラムコーディネーター・海外広報・マネージャーの業務を10年ほど経て、2024年にタイムアウト東京に参加。2022年までは3年ほどドイツ・ベルリンに居住し、「This is media」でアート展示に関する記事を執筆。タイムアウト東京では、アートやコンテンポラリーダンス、自然スポットや自然科学系の展示に関する記事を主に担当している。

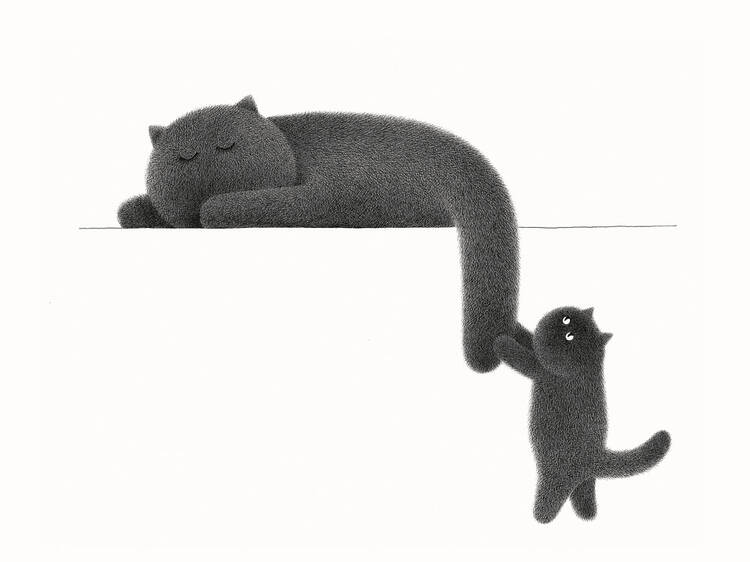

刺繍家でもあり、刺繍ブランド「BAKENEKO KLUB」を展開し、ヨーロッパや国内で展示を数回実施。アイコンは刺繍したジャガーぬいぐるみ。

ミニマルアート、映画、旅、植物、地質学、野生動物が趣味。遠くても現地に赴き、肌で感じる。アーティストから背景を聞いて、より作品が好きになる。そんなことを大事にしている。

contact:yoshioka@timeout.jp