インタビュー:東海林毅

タイムアウト東京 > カルチャー > インタビュー:東海林毅

2020年に日本で初めてトランスジェンダー当事者の俳優を一般公募し話題となり、自身もバイセクシュアルであることを公表する映画監督の東海林毅(しょうじ・つよし)。彼は2025年5月14日、トランスジェンダー当事者が主演する次回作『となりのとらんす少女ちゃん』のクラウドファンディングを実施し、開始2週間で目標額200万円を達成した。

2026年秋の公開を目指す同作品について話を聞くとともに、性的少数者を扱う作品を多く手がけてきた東海林に、トランスジェンダー当事者の俳優を起用する意義を聞いた。

トランスジェンダー当事者が演じることへの期待と意義

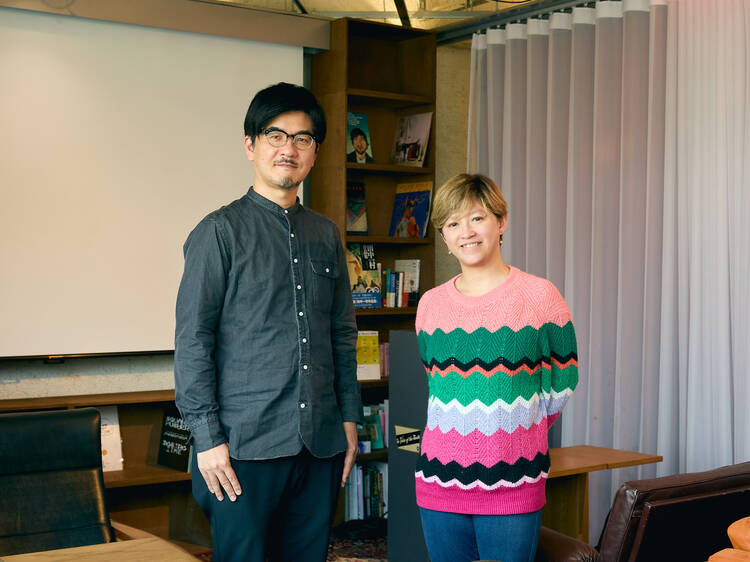

Photo: Manabu Morooka東海林毅

ー支援を募る期間は2025年9月9日(火)まででしたが、予定より104日早く目標を達成されました。ここまで支援を集められたのは、どうしてだと思いますか?

ここまで早い目標達成は、予想外でした。2021年に公開した『片袖の魚』で注目してくださった人が多いのかなと感じています。

同作は当事者にオーディションを行い、トランスジェンダー女性であるイシヅカユウさんが主演したものですが、それに期待してくれていた人たちが応援してくれているんだろうと思います。当時は、「何でも演じるのが俳優」「俳優と役を固定化する」などの反発も一部では起こりましたが、今はトランス当事者がトランスジェンダー役を演じた方がいいという声が主流になりつつあるんじゃないでしょうか。

ー『片袖の魚』に登場する旧友と電話で話す場面で、主人公が声を青年のように整えるシーンは、普段男性として生活している人が「演技で表現できるものではない」と感じました。

そうですね。もし男性の俳優が演じていたら、誇張されたような「男の声」を出してしまうなど、めちゃくちゃなことになっていたかもしれません。

というのも、僕自身の中にも、漠然とそんな思い込みがあったんです。トランスジェンダーは「男性的な声」「女性的な声」を使い分けていて、「ガラッと声が変わる」みたいな。実は、オーディションの時点で、皆さんに低い声と高い声、両方出してもらいました。

しかし、どなたの声も「男の声」「女の声」ではなく、その人の「低い声」「高い声」でしかなかったんです。考えてみれば当たり前ですが、実際に当事者と仕事をしていくことで、それは偏見だったのだと気づかされました。

『片袖の魚』©2021 みのむしフィルム

ー東海林さんは、社会的にもトランスジェンダー当事者が演じることの重要さを訴えています。どんな意義があるのでしょうか。

まず、映画の中でトランスジェンダーや同性愛者といった人々を描くことが、なぜ大事かというと、実社会でも差別や偏見が起こっているからです。性的少数者はその数が少ないゆえに、偏見も多い存在です。特にトランスジェンダーは人口の1%前後といわれ、実情はほとんど知られていない状態です。

そんな中、当事者性が低い人が演じることは偏見の再生産になりかねません。また、トランスジェンダー当事者を起用しなければ、俳優を目指すトランスジェンダーの現場経験や収入を得る場がなくなってしまいます。

「トランスジェンダー当事者の職業俳優が少ない」から起用を見送るわけですが、経験を積むための場がなければ、いつまでたってもトランスジェンダーの俳優が増えません。そうなると、トランスジェンダーの俳優自体も可視化されず、目指すべきロールモデルも乏しく、俳優を目指す人が増えない……という悪循環となってい