「記憶」を探る展覧会「記憶:リメンブランス」が開催中

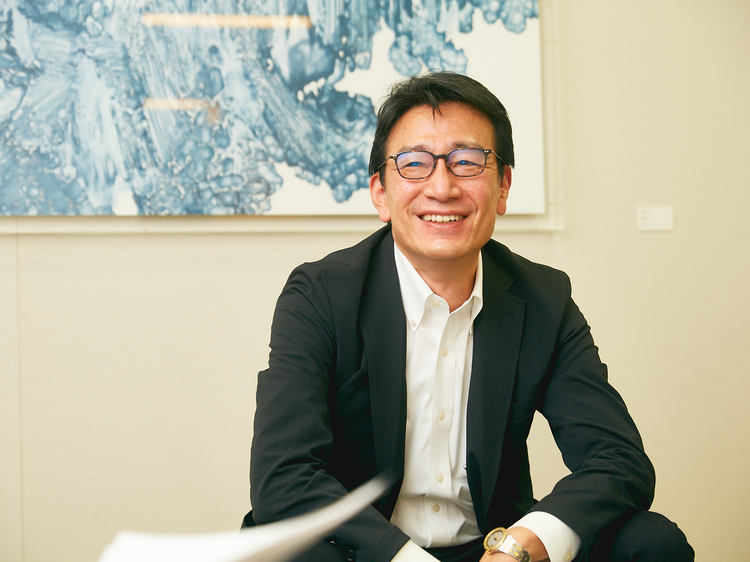

「記憶」をテーマにした展覧会「記憶:リメンブランス―現代写真・映像の表現から」が、「東京都写真美術館」で2024年6月9日(日)まで開催されている。篠山紀信(しのやま・きしん)と中平卓馬(なかひら・たくま)による「決闘写真論」(1976年)における篠山の示唆を起点としながら、高齢化社会や人工知能(AI)など、「記憶」に対して多彩なアプローチが試みられている。

参加するのは篠山のほかに、米田知子、グエン・チン・ティ(NGUYỄN Trinh Thi)、小田原のどか、村山悟郎、マルヤ・ピリラ(Marja PIRILÄ)、 Satoko Sai + Tomoko Kuraharaだ。

最初に展示されているのは、「決闘写真論」でも扱われている「誕生日」。篠山の母が、彼の誕生日に写真館に連れていって撮影させた写真が並ぶ。当学芸員の関昭郎が指摘するように、「プライベートなものが作品化すると、集団的な母と子の関係に変わる」点が印象的だ。写真家自らによる写真ではなく、自らの記憶(記録)を差し出す始まり方は、ほかではなかなか見られない。

Photo: Keisuke Tanigawa篠山紀信「家」(鹿児島県川辺郡、1975年、銀色素漂白方式印画、東京都写真美術館蔵)

Photo: Keisuke Tanigawa篠山紀信「家」(鹿児島県川辺郡、1975年、銀色素漂白方式印画、東京都写真美術館蔵)

続いて展示される篠山の「家」は、1976年の「ヴェネツィア・ビエンナーレ」出品作で、中平を「こういう写真の在り方もあるのか」と感心させた作品だ。篠山が「人間の生活のにおいや手あか」を捉えようとしたこのシリーズは、一見して忘れ難いすごみがある。

Photo: Keisuke Tanigawa

Photo: Keisuke Tanigawa米田知子 《アイスリンク-日本占領時代、南満州鉄道の付属地だった炭坑のまち、撫順》〈Scene〉より(2007年、発色現像方式印画、東京都写真美術館蔵)

篠山に続く部屋に広がる米田知子の作品は、今回初公開の篠山と比べるとより集合的な記憶を扱う印象がある。

作品に付けられたタイトルの端々から、伊藤博文が暗殺されたハルピンや韓国と北朝鮮の境界である北緯38度線、日露戦争のサハリンなど、かなりの年月を経た歴史上の出来事が示唆される。しかし、作品の多くはとても静かな光に満ちていて、そうした出来事を容易には喚起してこない。俯瞰(ふかん)的な景色は、過去と現在の間に過ぎ去った長い時間をほのめかすようだ。

Photo: Keisuke Tanigawa米田知子「DMZ」(未)完成の風景 I、(未)完成の風景( 2015/2023年、発色現像方式印画、東京都写真美術館蔵)

今回初公開となる「DMZ」シリーズの「(未)完成の風景」も、構図の上では同館所蔵の米田を代表するシリーズ「Between Visible and Invisible」を思い起こさせる。

Photo: Keisuke Tanigawa作者不詳《(上野彦馬翁胸像)》《(上野彦馬像(老年))》《(晩年の上野彦馬胸像)(制作年不詳、全てゼラチン・シルバー・プリント、東京都写真美術館蔵)

彫刻や研究など多彩な活動を展開する小田原のどかは、当初は展覧会図録のテキストのみで参加予定であったが、その後、作品の展示もすることになったという。展示は、同館所蔵の作品から小田原が選んだ、作者不詳の写真から構成されている。日本写真黎明(れいめい)期の写真家である上野彦馬の胸像が、第二次世界