This display of traditional erotic art is one of Tokyo’s most stimulating summer exhibitions

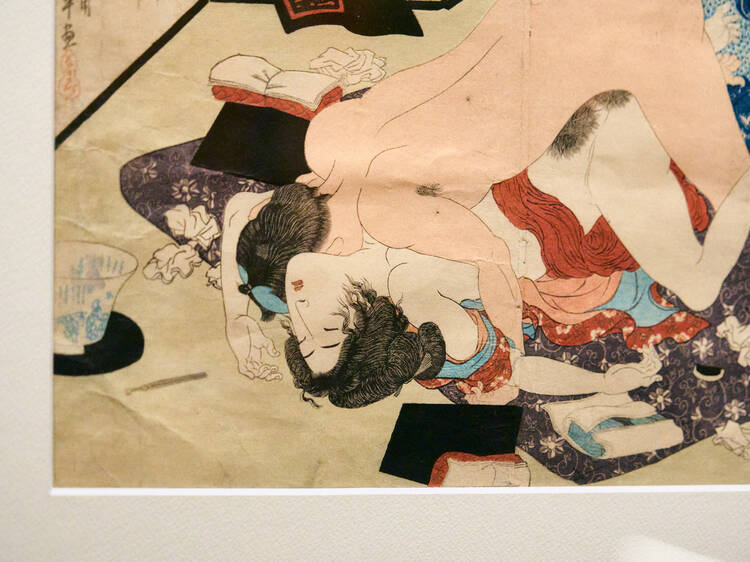

Traditional Japanese erotic art – shunga – flourished during the Edo period (1603–1867), along with the rise of ukiyo-e woodblock printing. Some of the greatest artists of the time, including Kitagawa Utamaro and Katsushika Hokusai, employed ukiyo-e to depict Edo’s hedonistic ‘floating world’ of geisha, kabuki, sumo – and sex.

Shunga was in great demand and widely available, despite an official ban, and developed into a highly sophisticated genre in which artists incorporated references to waka poetry and the Chinese classics while tiptoeing around taboos and government censorship.

But once Japan opened itself up to the Western world after centuries of isolation, Shunga was deemed ‘obscene’ and purged from the culture – for nearly 150 years, it turned out. The first major contemporary display of Shunga wasn’t held in Tokyo until 2013, but that landmark show cleared the way for similar exhibitions. And now, perhaps the most rousing (sorry) Shunga show to date has opened right here in the capital.

On display until October 5, the Kabukicho Shunga Exhibition features around 150 pieces by the likes of Hokusai, Utamaro and Hishikawa Moronobu. Curated from the collection of Mitsuru Uragami, one of Japan’s foremost Shunga connoisseurs, the exhibition takes place across two venues: the Shinjuku Kabukicho Noh Stage and a disused ‘host club’ nearby.

Photo: Tsukio NakanishiShinjuku Kabukicho Noh Stage

The hallowed atmosphere of the Noh stage makes a curious setting for the works, which